ホンダが、世界最高峰の自動車レースであるF1から撤退すると発表しました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、あらゆる産業で企業の業績が低迷しているなか、ホンダも例外ではなく、4~6月期は▲808億円の最終赤字に転落しました。

八郷社長は「収益(悪化)やコロナの影響ではなく、将来を見据えた技術者のリソース転換だ」と説明し、F1の撤退は長期的な戦略として、「最重要課題である脱炭素やエネルギー分野に経営資源を重点的に投入していく必要がある」と述べました。

世界的に環境問題への取り組みが強まる中、二酸化炭素削減に寄与する燃料電池車や電気自動車などの研究開発・実現する「カーボンニュートラル」を2050年に目指すために、F1の技術者や経営資源を振りわけるということです。

ホンダは、新たなチャレンジに経営資源を傾ける決断をされました。

ホンダ F1の歴史

ホンダは、私の生まれる前の1964年にF1に初参戦しています。

80年代後半から90年代にかけては本田(エンジン)の黄金期であり、アイルトン・セナやアラン・プロストの活躍もあって6年連続で優勝を果たしました。世界にホンダの名が知れ渡ったわけです。しかしその後、参戦と撤退を繰り返し、現在が4期目で、2つのチームにエンジンを供給しています。

前回撤退したのはリーマン・ショックの影響で販売と業績が落ち込んだ2008年でした。2015年に復帰して今に至るようですが、以前の撤退は、短期的な収益改善のための撤退だったようです。

八郷社長は今回で終了とし、「再参戦は考えていない」と語っているため、世界で戦う日本企業のブランド力が落ちたように思え寂しいです。

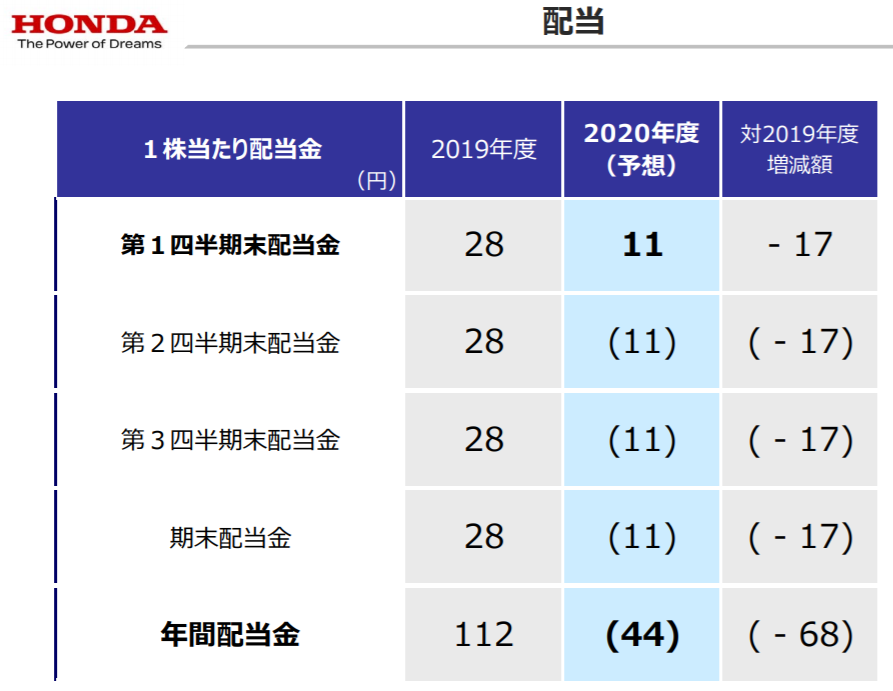

減配

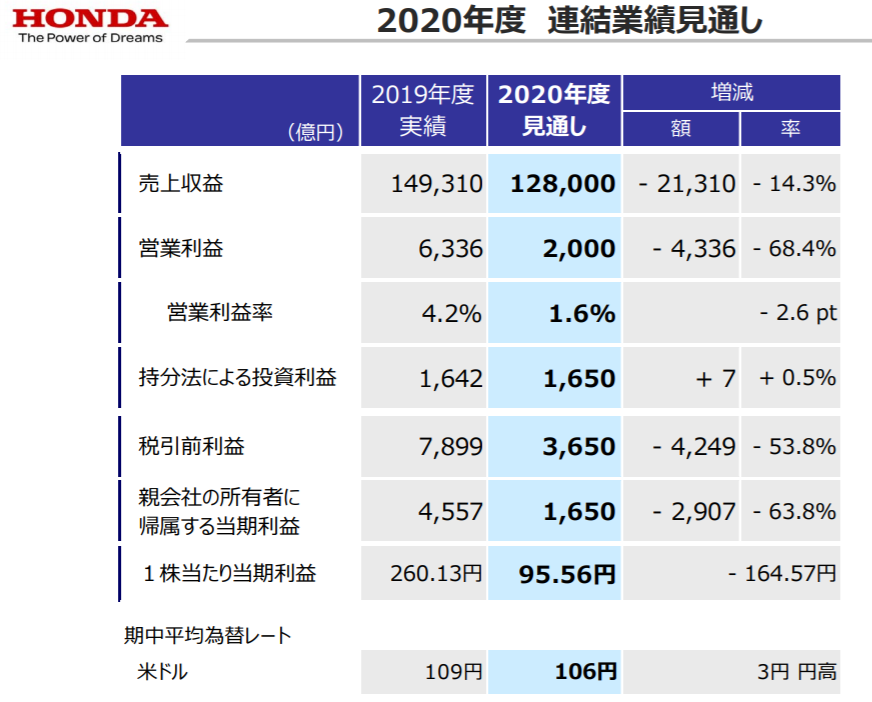

ホンダは、カーボンニュートラルという新たなチャレンジに技術者や経営資源を傾けるために、F1撤退を決断したわけですが、コロナ禍によって業績の低迷していることが、少なからず足かせであることは明白です。

そのしわ寄せが、株主に減配としてのしかかってきました。

約60%の減配です。

60%の減配!!

SPYDで40%の減配だったのに、多すぎませんか!!

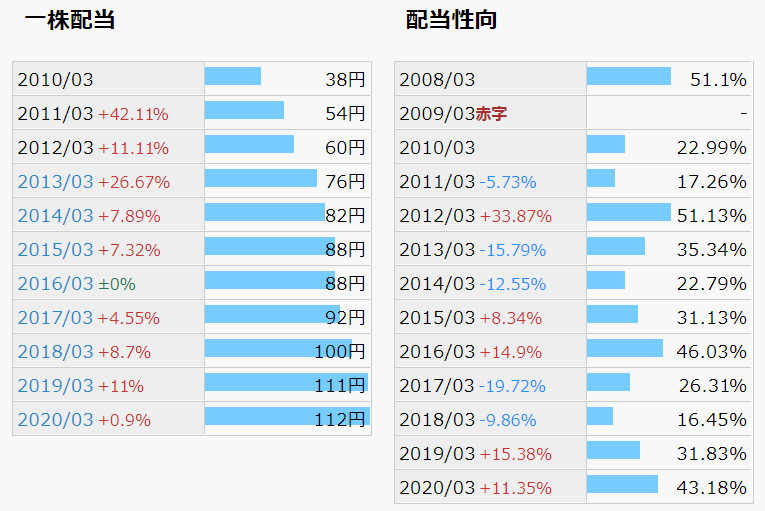

増配は望まないにしても、前年同等の配当を出してくれれば、配当利回りは3~4%を見込めたため、その場合は高配当銘柄と言える水準を維持できたのに、今回の減配によって、

予想配当利回りは1.76%まで落ち、これでは高配当銘柄とは言えなくなってしまいました。

しかし、EPSは260.13円から95.56円と約63%の減少が予想されていますし、

自己資本比率も39.2%と決して高い水準ではないことから無茶な配当性向で配当することは厳しいですから、60%の減配は妥当と考えるべきでしょう。

少なくともこの10年間くらいは、ほぼほぼ増配してきたために、60%の減配は悔しいの一言です。

チャート

2018年1月の高値をピークに、コロナショックで最安値をつけましたが、約49%の大暴落です。

塩漬けされている方には申し訳ないのですが、ホンダの株価は、50週および200週移動平均線よりも下にあり、各移動平均線の向きも下を向いていることから、下降トレンドの真っ只中です。

よって、塩漬け期間はまだまだ長引く公算が高いです。

2018年以降、高値を切り上げることは一度もなく、高値安値の両方が切り下がり続けています。

2,400円にサポートラインがあり、仮にここから反発すれば、株価は横ばいへと移行するかもしれませんが、コロナ禍による業績の低迷や財務状況を見ると、さらに下の2,100円のサポートラインまで下落することが予想されます。

おまけ

F1の話を冒頭に持ってきたために2輪(バイク)の話をしていませんでしたが、2輪の世界的シェアの順位は、ホンダは1位です。ちなみに4輪の世界シェアは7位ですが、すごいことだと思います。

なぜならホンダは、2輪と4輪の両方で世界と戦っているからです。

トヨタは2輪車を出していませんし、カワサキやヤマハは4輪を製造していません。

両方の技術力を持っているのはホンダだけです。

ホンダにはテスラに負けないグローバルな企業になってほしいです。

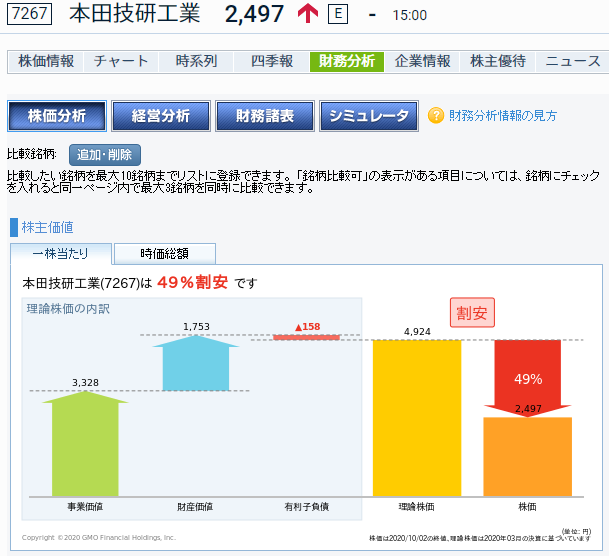

2018年以降株価は下落を続けていますから、かなり割安な判定がでています。

まとめ

ホンダがF1から撤退することを発表しました。

これは、コロナ禍による業績の低迷が原因ではなく、世界的に環境問題への取り組みが強まっている流れに沿って、カーボンニュートラルという新たなチャレンジに取り組むためです。

2018年以降株価は下降トレンド入りしており、そういった中でのF1撤退のニュースは投資家にマイナスな印象しか与えません。

よって、引き続き下降トレンドが続く公算が高いです。

もし株価が2,100円前後まで下落することがあれば、世界のホンダにバリュー株として逆張りする戦術を取りたいと考える方もいるかもしれません。

その場合100株買うとなると、200,000円前後の資金が必要になりますから、200,000円が高額に感じるという方には1株から購入できる

SBIネオモバイル証券やLINE証券

で、今から少しずつ買うという手段をおすすめします。

ちなみにいずれの証券会社も口座開設手数料は無料です。

投資は自己責任であることはお忘れなきようお願いいたします。