2021年12月26日、待望の米株の積立サービスがスタートしました。

なぜ待望だったのかというと、SBI証券ではすでに同様のサービスが開始されているからです。

米国の高配当ETF(VYMやHDVなど)を買っている人のほとんどは、毎月定期的に購入していると思うので、このようなサービスは非常に助かります。

公式サイトの案内はこちら。

そこで今回の記事では、楽天証券で新しく始まった、米国株の積立設定の手順を解説していきます。

9枚の画像をつかって、わかりやすく説明したつもりですので、見てやってください。

あと、

- 記事の内容

- ・米国株の積立設定する手順

・逆に解除する手順

・楽天証券の米国株つみたてサービスについての

不満点や

デメリット

などを書いてありますので、最後まで読んでもらえると嬉しいです。

【楽天証券】米国株の積立サービス

その他のポイント

・マネーブリッジ「自動入出金(スイープ)」に対応

・「NISA口座」に対応

・楽天ポイントをつかって米国株を買える

どの銘柄(ETF)を積み立てるか迷っている方はこちらへ

米国株の積立設定するための手順を解説

それではさっそく、米国ETF VOO を円貨決済で、毎月1日に1株ずつ特定口座に積み立てていくことを例にして解説していきます。

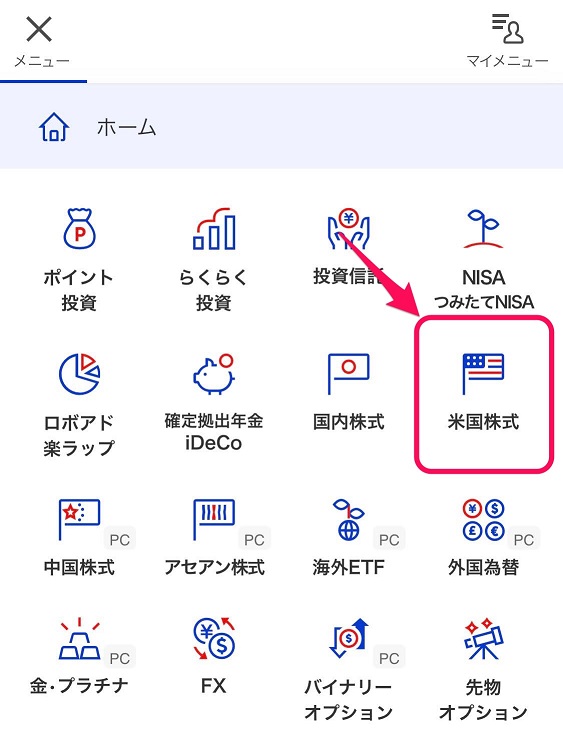

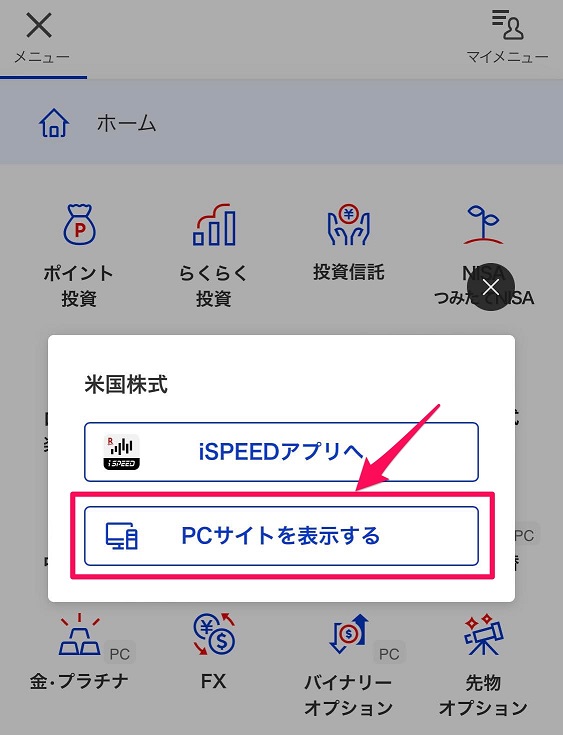

ちなみに、手順①から③は、スマホ用の画面です。

まずは、楽天証券にログインしましょう。

①【メニュー】を選択。

②【米国株式】を選択。

③【PCサイトを表示する】を選択。

④ここからはPC表示なので、スマホでは見にくいかも。【積立設定】を選択。

⑤積立したい銘柄やETFを入力し、『🔍』を選択。

⑥【円貨決済】または外貨決済を選択。ここでは円貨決済を例にします。

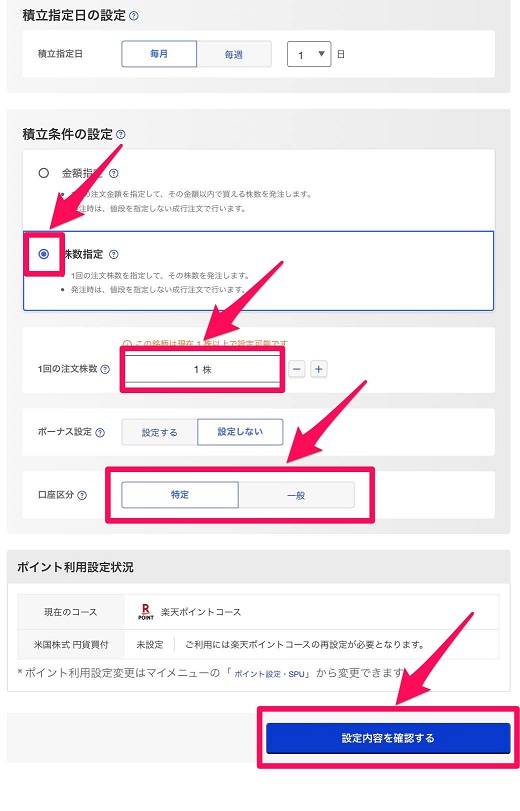

【積立指定日の設定】をしたら、下にスライド。

⑦【積立条件の設定】をする。株数指定を例にする。

一回の注文株数を設定。

特定口座にするのか一般口座にするのか選択。

【設定内容を確認する】を選択。

⑧【取引暗証番号を入力】し、【設定する】を選択。

⑨これで積立設定が完了しました。

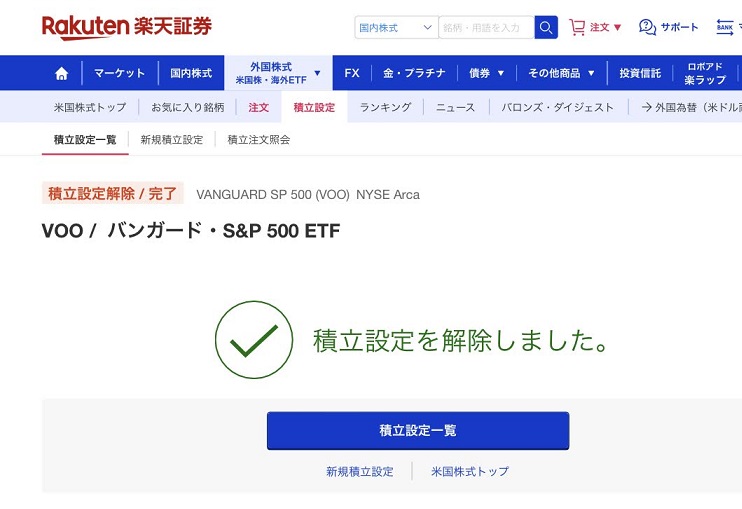

米国株の積立設定を解除するための手順

さきほどは、米国株の積立設定をするための手順を紹介したので、つぎは解除する手順も紹介しておきます。

①~③の手順は、設定するときと同じ手順です。

ホーム画面から【メニュー】

➤ 【米国株式】

➤ 【PCサイトを表示する】

を選んでください。

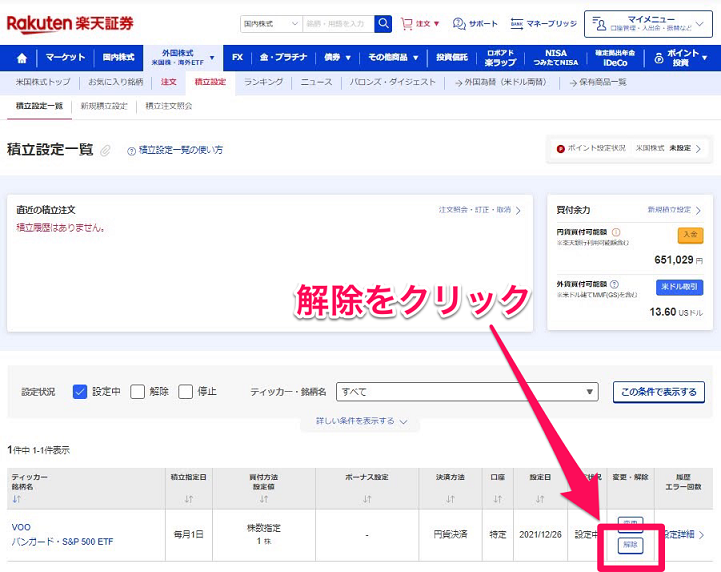

④【積立設定】をクリックしますが、設定するときとは、また別な場所をクリックするので注意!

⑤【解除】をクリック。

⑥【取引暗証番号を入力】して、【解除する】をクリック。

⑦積立設定の解除が完了しました。

楽天証券の米株積立設定のデメリット(不満点)

楽天証券ユーザーにとって、米国株の積立設定ができるようになったことは、非常にうれしいです。

これでSBI証券にできて楽天証券にはできなかったことが、ひとつ減ったわけです。

だから楽天証券の口座数が、SBI証券のそれを追い抜くのは時間の問題かもしれません。

でも、不満というか残念なところも少しあったので、次の改善点として楽天証券さんには期待したいと思います。

iSPEEDでは積立設定ができない

楽天証券の株取引アプリ【iSPEED】は、これひとつで日本株はもちろん、米国株を売買したりその管理をすることができるので、とても便利なアプリです。

しかし、ざんねんながら、米国株の積立設定をiSPEED上で設定することができませんでした。

これはちょっと残念でなりません。

せっかく使いやすいアプリなのに、積立設定ができないとは拍子抜けです。

絶対に改善してほしいです!

また、上記の設定手順でも書いたのですが、手順④移行がPCサイト表示になることも残念です。

今の時代は、スマホひとつであらゆることが完結できるようになっているので、スマホ表示にもこだわってほしいです。

スマホ表示への対応を、できるだけ早くにお願いしたいです。

スマホでPCサイト表示を見るのは、老眼が始まってくる私のような40代には、字が小さすぎてマジでしんどいんです!

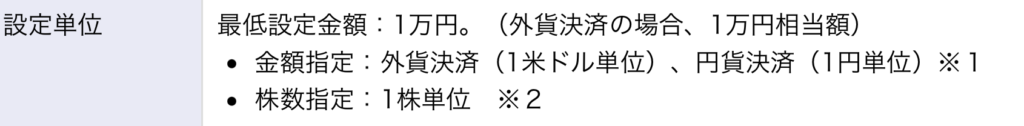

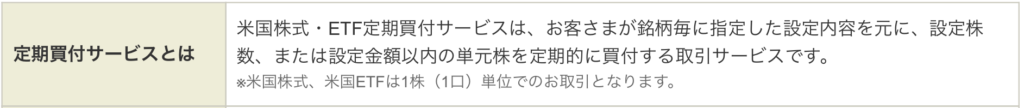

株価のやすい銘柄は複数枚買う必要がある

例えば、楽天証券では、【KO】コカコーラや【SPYD】SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETFを毎月1株ずつ積立しようと思っても、これをすることができません。

なぜなら、積立するための最低金額が指定されているためです。

その額は、10,000円です。

2021年12月某日、【KO】は一株約6,700円ですし、【SPYD】のそれも約4,700円と、いずれも一株が10,000円以下です。

よって、楽天証券でこれらの銘柄を積立しようと思ったら、2~3株以上積立するように設定しなければなりません。

楽天証券さん、最低金額しばりの解除をおねがいします。

だって、SBI証券の積立設定(定期買付サービス)には、最低金額によるしばりがないからです。

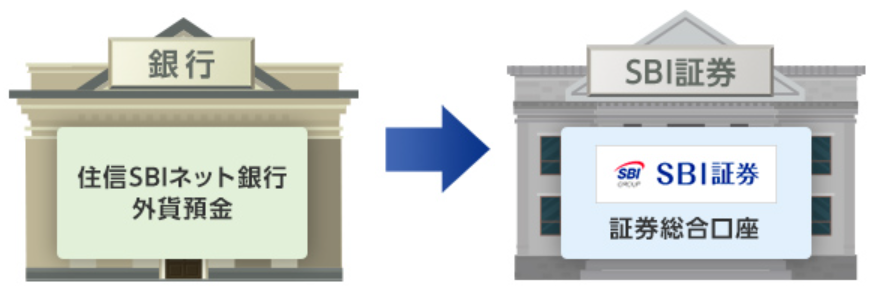

為替手数料がちょっと高い

米国株を積立するので、外貨(米ドル)が必要です。

つまり、円からドルへと両替をする必要があるので、為替手数料の確認をしてみました。

いっけんすると、楽天証券とSBI証券で為替手数料に差がありません。

しかし、 住信SBIネット銀行で米ドルを買って、買った米ドルをSBI証券に入金すると、為替手数料を1ドルあたり4銭に抑えることができます。

これは最安値です。

少し手間はかかりますが、手数料が6倍も違うところに、SBIグループの力を見せつけられた気分になります。

ここまでのデメリットを考慮すると、米国株の積立について、現段階ではSBI証券に軍配が上がります。

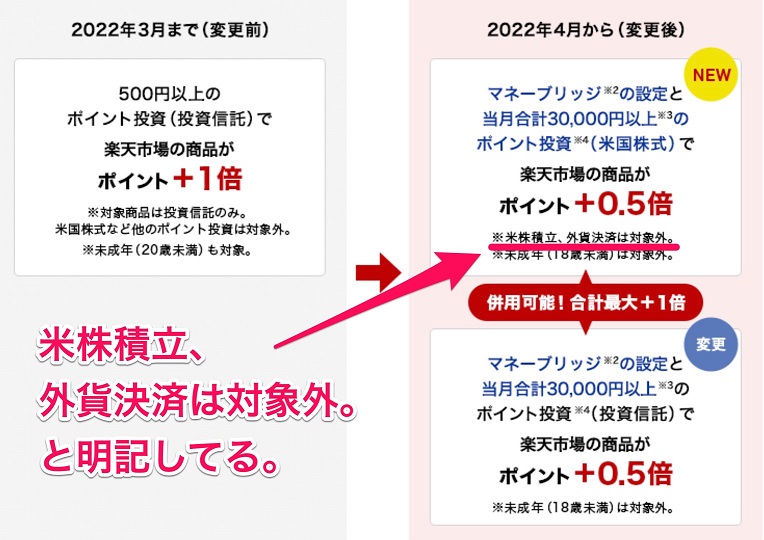

楽天市場のSPU対象外

2022年4月から米国株式(円貨決済)が、楽天市場のSPU対象商品に追加されました。

しかし、なぜなのか米株積立は対象外になっています。

米株積立では、楽天市場のSPUは、0.5%アップしない。

これだと、手動で毎月買付していくほうが、メリットが多い。

このせいもあって、私は米株積立設定をしていません。

まとめ

楽天証券でも、米国株の積立設定できるようになりました。

私のように毎月、高配当ETF(VYMなど)を購入している人にとって、待ちに待ったサービスの導入です。

よって、その設定方法を写真をつかって紹介しました。

しかし、

- 少額から積立できない

- 為替手数料が高い

- SPUのボーナスなし

などの理由から、米国株の積立投資は、SBI証券のほうが実践しやすい環境にあります。

楽天証券さんには、もうひと踏ん張りしてもらいたいですね。